ピケティ『21世紀の資本』と不動産投資|第1部 資本主義と格差

ピケティは『21世紀の資本』の中で、資産を「持つ者」と「持たない者」との間で格差が拡大していくと述べています。資産形成において不動産投資がなぜ重要なのか、「ピケティ『21世紀の資本』と不動産投資」と題し、以下の3部構成で解説していきます。

第1部 資本主義と格差

第2部 日本の格差是正

第3部 インフレに強い資産形成

ピケティは、資本主義におけるr>gが格差を拡大していくという構造的問題を内包しており、その是正策として所得再分配を提唱しています。第1部では、資本主義と格差について解説します。

永濱 利廣(ながはま としひろ) Toshihiro Nagahama

株式会社 第一生命経済研究所

経済調査部 首席エコノミスト

担当:内外経済市場長期予測、経済統計、マクロ経済分析

資本主義の本質とr>gの法則

トマ・ピケティの著書『21世紀の資本』が提唱した「r>g」という不等式は、現代資本主義の根幹にある富の不均衡を説明する重要な概念である。というのも、これは資本収益率(r)が経済成長率(g)を上回るという事実を指し示しているからである。

そもそも、資本収益率(r)とは、株式、債券、不動産等の資産から得られる利潤や配当、賃料収入などの収益率を示す。そしてピケティは『21世紀の資本』の中で、歴史的に見て(18世紀から21世紀初頭まで)平均で年率約4~5%だったと指摘している。

一方、経済成長率(g)は、一国全体の国民所得、GDP(国内総生産)の増加や労働・資本投入量の増加によってもたらされる経済全体の成長率を示す。ピケティは著書の中で、主に労働所得の伸びと関連しており、歴史的に見て年率1~2%と比較的低い水準にあったと指摘している。

結果としてこの不等式は、資本を持つ「持つ者」は、労働から得る所得の伸び(g)よりもはるかに速いペースで富を増やすことができることを示しているということである。というのも、資産を「持つ者」は株式や債券、不動産などの資産に投資することで、複利効果によって資本を加速度的に増やすことができるからである。一方、労働所得が主な収入源である「持たない者」は、経済成長率(g)もしくはそれを下回るペースでしか所得が増えないため、両者の格差は時間とともに拡大していくことになる。

不動産投資と格差拡大のメカニズム

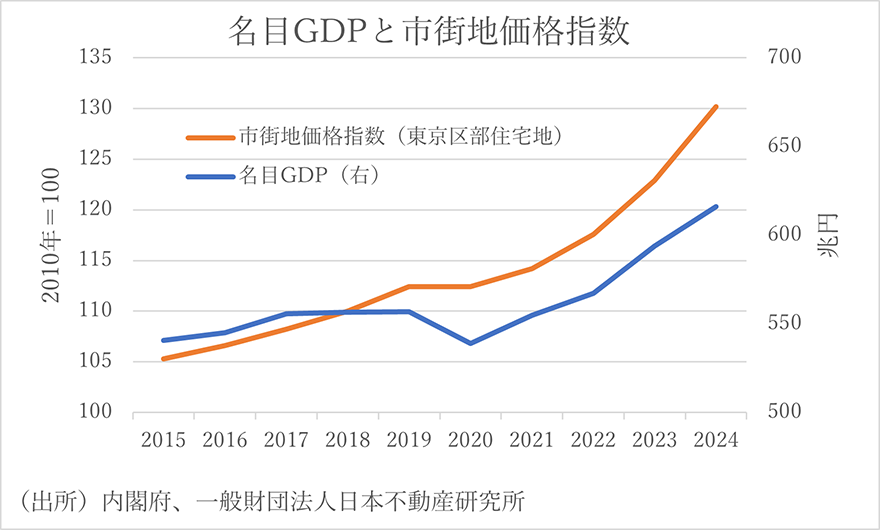

中でも不動産投資は、このr>gの法則を具現化する典型的な例となる。というのも、資本形成としての不動産は、賃料収入という形で安定的な収益(インカムゲイン)を生み出すと同時に、資産価値の上昇(キャピタルゲイン)も期待できる資本(資産)形態となる。そして、不動産を所有する資本家は、賃料収入という形で資本収益(r)を得続けることになる。

また、不動産オーナーは、得られた賃料収入を新たな不動産購入に充てることで、さらに多くの賃料収入を得るという富の再生産サイクルを構築できることになる。これにより、オーナーの資産は指数関数的に増加していくことになる。

さらに、不動産価格が上昇すると、すでに不動産を所有している人々はさらに裕福になる。しかし、不動産価格の高騰は、住宅を必要とする人々の手に届きにくくして、持ち家率の低下を招くことになる。この結果、住宅を所有する富裕層と、賃貸物件に住む労働者層との間に、資産格差だけでなく、生活の質や社会階層における格差も固定化される恐れがある。このため不動産は、単に資本収益を生むだけでなく、次世代への富の世襲を可能にする強力な手段にもなりうる。

資本主義における不動産投資の意義

このため不動産投資は、単なる資産運用を超えて、資本主義社会におけるさまざまな本質的意義を持つことになる。

まずは資本主義の本質である。というのも不動産投資は、r>gの法則が示すように、資本主義が富の不平等を内包し、それを拡大させる傾向を持つことを明確に示している。資本は、それ自体がさらに多くの資本を生み出す力を持ち、この力が労働の対価である所得の伸びを常に上回る構造が、現代資本主義の核心的な問題となっている。

一方で、r>gの時代に生きる個人にとって、不動産投資を含む資産運用は、経済成長の恩恵を享受し、格差拡大の波に飲まれないための自己防衛策ともなり得る。労働所得だけでは生活水準の向上が難しい現代において、資本形成を通じて資本収益(r)の側に立つことは、自身の経済的安定を築く上で重要な戦略となりうるだろう。

ピケティは、格差拡大に対する解決策として、グローバルな累進的な富裕税の導入を提唱している。背景には、資本主義の根本的な問題を認識し、社会全体の安定と公正を保つために、富の再分配が必要だという考え方がある。なぜグローバルでなければならないかといえば、一国だけで富裕税を導入すると富裕層は資産をタックスヘイブン(租税回避地)に移す可能性があるからである。しかし、各国の主権がある中、富裕層が保有する資産は多様であり、世界共通の基準で正確に評価・捕捉する仕組みの構築は技術的にも難しく、グローバルな富裕税の導入は非現実的といわざるを得ないだろう。

※出所:トマ・ピケティ著『21世紀の資本』(みすず書房、2014年)

※r = return on capital(資本収益率)

※g = economic growth rate(経済成長率)

本コラムの記載は、掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。なお、本コラムの掲載内容は予告なしに変更されることがあります。

お問い合わせ Contact us

まずは、お気軽にご相談ください。専門スタッフが迅速・丁寧にお応えします。